- 品牌

- 利硕

- 型号

- T6 /850 型号齐全,支持定制

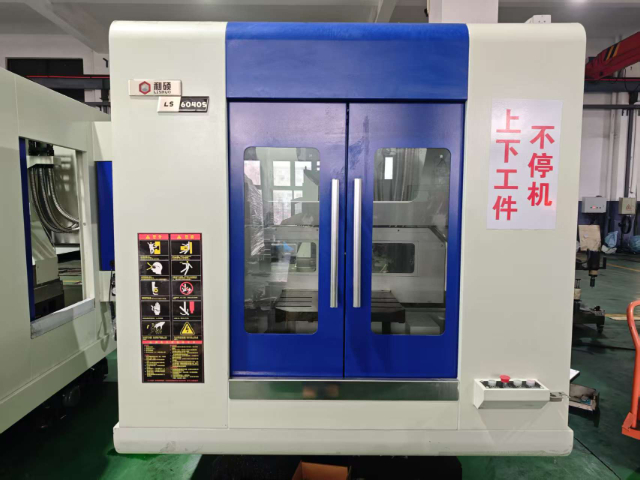

在制造业中,双工位的应用范围十分广。以机械加工行业为例,双工位加工中心可以同时对两个工件进行不同工序的加工。一个工位进行铣削操作,另一个工位进行钻孔操作,缩短了加工周期。这种高效的加工方式,不仅提高了生产效率,还降低了设备的闲置时间,提高了设备利用率。而且,双工位模式下,操作人员可以分工协作,各自专注于擅长的工作内容,提高了工作的专业性和准确性,从而提升产品质量。同时,由于减少了设备的数量和占地面积,企业的生产成本也得到了有效控制,增强了企业在市场中的竞争力。双工位协同作业,为企业快速完成订单提供保障。湖州双工位一体机

双工位

双工位包装机的工作原理基于高效的流程设计。以颗粒状产品包装为例,双工位包装机设有两个包装工位。在首个工位,包装材料通过送料机构被准确地输送到指定位置,然后计量装置将一定量的颗粒产品填充到包装材料中。接着,封口装置对包装材料进行热封,完成初步包装。与此同时,第二个工位也在同步进行类似的操作。当首个工位完成包装的产品被输送到下一环节时,第二个工位的产品正好完成填充和封口,如此循环。在这个过程中,送料机构、计量装置和封口装置的协同运作至关重要。送料机构要确保包装材料的稳定供应,计量装置需保证产品填充量的精细,封口装置要实现良好的密封效果。双工位包装机通过这种高效的工作方式,能够快速、准确地完成产品包装任务,广泛应用于食品、医药、化工等行业。台州双工位一体机搭载智能监控系统,双工位钻攻机状态实时掌握。

双工位一体机的诞生源于对高效生产与空间集约的追求。其设计理念关键在于将两个单独但又相互关联的工作单元整合于同一设备框架内。以常见的机械加工双工位一体机为例,它通常把零件的粗加工与精加工工位巧妙融合。在结构设计上,采用高精度的导轨与传动系统,确保两个工位在运行时的定位精度与稳定性。两个工作单元既能同时作业,又可根据工艺需求分时操作。这种设计极大地减少了设备占地面积,对于空间有限的企业而言,无疑是提升生产能力的理想选择。而且,通过优化设备布局,使得物料在两个工位间的流转路径大幅缩短,降低了运输时间与成本,为企业实现高效生产奠定了基础。

随着环保与节能意识的增强,双工位一体机配备了高效的能源管理系统。该系统通过智能监测设备的运行状态,动态调整能源供应。在设备空闲时,自动降低功率消耗,进入节能模式;当两个工位同时满负荷运行时,合理分配能源,确保各部件正常工作。例如,在激光加工双工位一体机中,激光发生器作为主要耗能部件,能源管理系统会根据加工任务的需求,精确控制激光功率输出,避免能源浪费。同时,对于设备的电机、风机等辅助部件,也采用变频技术,根据实际工作负载调整转速,进一步降低能耗。这种高效的能源管理系统,不仅降低了企业的用电成本,还符合可持续发展的理念,为企业树立良好的社会形象。双工位钻攻机操作便捷,新手经培训也能轻松上手。

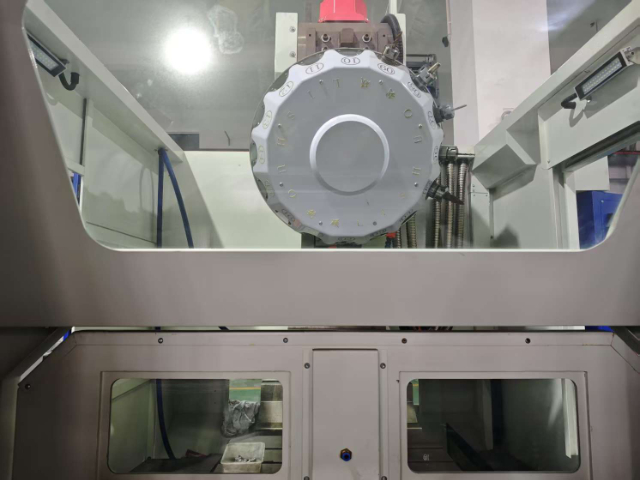

双工位设备的技术细节和关键部件直接影响其性能和工作效果。传动系统是关键部件之一,通常采用高精度的滚珠丝杠和直线导轨,确保工作台能够平稳、精确地移动,定位精度可达微米级。这对于精密加工至关重要,如在模具制造中,能够保证模具的尺寸精度和表面质量。控制系统也是关键,先进的数控系统可以实现对双工位的单独控制和协同操作。操作人员通过编程设定不同的加工参数,系统能够自动调整刀具路径、切削速度等,实现自动化加工。此外,双工位的夹具设计也不容忽视,根据不同工件的形状和尺寸,设计专门夹具,确保工件在加工过程中固定牢固,避免位移和变形,保证加工精度。双工位钻攻机运行稳定,长时间作业无故障困扰。江苏双工位中心

该设备的高度自动化和智能化也减少了人工干预和误差,提高了加工精度和稳定性。湖州双工位一体机

高精度定位技术是双工位一体机保证加工或操作精度的关键。在机械加工双工位一体机中,采用光栅尺、编码器等高精度位置检测元件,实时反馈工作台的位置信息。控制系统根据反馈信息,精确调整电机的转速与转向,实现工作台的高精度定位。例如,在模具制造双工位一体机中,对于模具型腔的加工,定位精度要求极高,通过高精度定位技术,能够确保加工误差控制在微米级别,保证模具的尺寸精度与表面质量。在自动化装配双工位一体机中,高精度定位技术能够使装配机器人准确抓取并放置零件,提高装配精度与效率,减少因装配误差导致的产品质量问题。湖州双工位一体机

双工位在商业航天发射场中的作用与意义:海南商业航天发射场启用的 “双工位” 模式具有重大意义。将火箭比作飞机,卫星比作乘客,航天发射场就如同机场。此前,我国商业航天产业链中,商业火箭和商业卫星发展迅速,而商业航天发射资源相对紧缺。海南商业航天发射场的 “双工位” 模式改变了这一局面。在该模式下,1 号发射工位和 2 号发射工位可以交替进行发射任务,提高了发射效率。年发射能力预计可达 30 发以上,与国际主流商业发射场比肩。这一效率提升,对产业链上下游影响深远。对火箭企业而言,高频发射加速了技术迭代,有助于更快验证新型发动机、可回收技术等;对卫星公司来说,密集的 “太空班车” 降低了单次发射成本...

- 芜湖钻攻双工位机 2025-07-13

- 江苏钻攻双工位 2025-07-13

- 温州加工双工位制造厂 2025-07-13

- 台州攻丝双工位制造厂 2025-07-13

- 攻丝双工位哪家好 2025-07-12

- 嘉兴钻攻双工位价格 2025-07-12

- 芜湖加工双工位供应 2025-07-12

- 芜湖双工位价格 2025-07-12

- 丽水双工位销售 2025-07-12

- 嘉兴攻牙双工位钻攻机价格 2025-07-11